JE ME REPLONGE INSTINCTIVEMENT dans les auteurs qui ont traversé d’autres temps de bêtise guerrière : Joseph Roth, Julius Margolin, Vassili Grossman, et, à la périphérie, Musil, Rilke et Kafka.

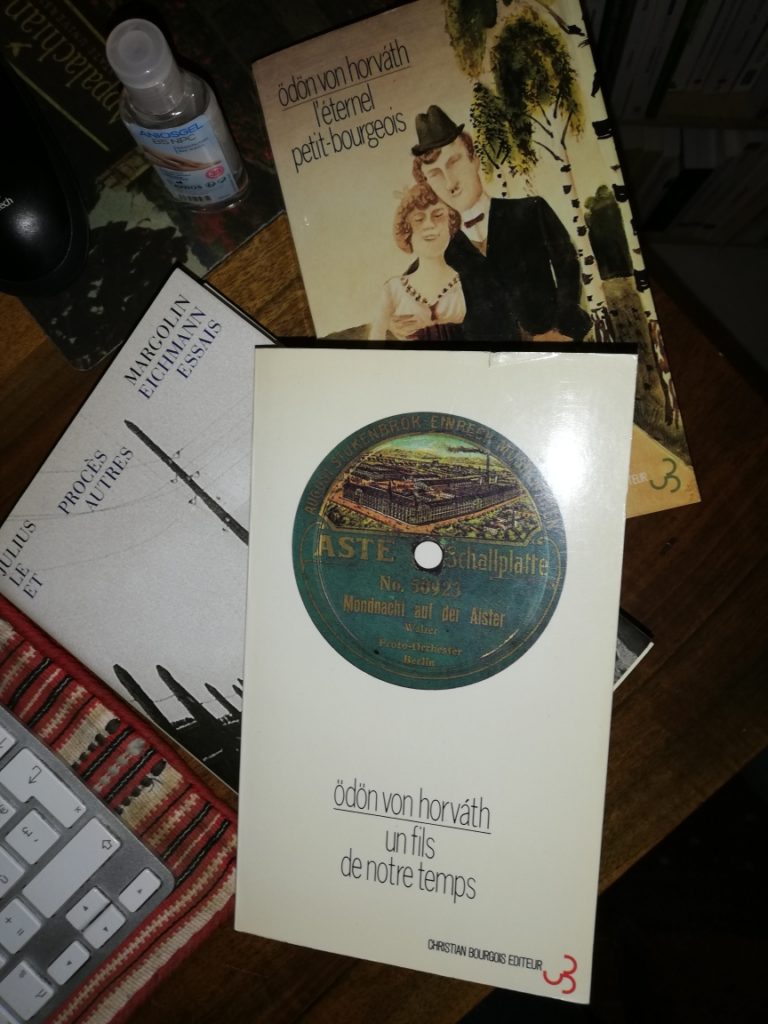

L’envie m’a pris hier de retrouver le génial Ödön von Horváth, dont la mort est en soi un roman, en poursuivant par L’éternel petit-bourgeois (1930) après Un fils de notre temps (1938), il y a deux ans.

Comme Roth, Rilke ou Kafka, Horváth a vécu dans un monde sans frontières, où l’on passait d’une langue et d’une culture à l’autre, mouvantes et en mouvement, de la Russie à la Suisse, à travers une dizaine d’espaces nationaux, sans avoir à montrer un passeport, jusqu’en 1918 et, au moins culturellement, jusqu’à la deuxième guerre mondiale.

Cette culture démultipliée, aux diffractions vaporeuses, représentée par des écrivains hors pairs, a été instinctivement réfractaire aux nationalismes montants et à la bêtise univoque qui les accompagnait : « Je n’ai pas de pays natal et bien entendu je n’en souffre aucunement. Je me réjouis au contraire de ce manque d’enracinement, car il me libère d’une sentimentalité inutile… »

La globalisation est notre nationalisme.

Polyglottes de langue allemande, nourris par le hongrois ou le tchèque, l’italien et le français, le russe selon les cas (Rilke écrivait aussi bien le russe, l’allemand, le français que l’italien ou l’anglais), ces écrivains d’Europe centrale ont été traversés par quelque chose de plus grand qu’eux, qui n’était pas la guerre, mais peut-être « ce refus désespéré que la menace de la mort ne forcera pas » dont parle Jankélévitch dans La volonté de vouloir (1957).

Il s’agit d’ailleurs de tribulations d’un pays à l’autre et d’une langue à d’autres, d’amours impossibles à d’autres moins probables encore, dans L’éternel petit-bourgeois, dont plusieurs échantillons se rendent en train à l’exposition universelle de 1929, à Barcelone. Figurez-vous, 96 heures de voyage – l’aubaine aujourd’hui ! Je n’ai pas vraiment envie de commenter en détail ce livre. Le commentaire littéraire risque à tout moment de faire un double menton au livre commenté. Il est plus simple de le prendre, de le lire ou de le jeter. Le commentaire va plus vite.

Horváth, c’est la légèreté du cinglant, la caresse du fouet, l’esquisse définitive qui ne s’attarde pas. Il parle, il est déjà ailleurs. Étrangement, cette manière lapidaire, qui risque à chaque phrase l’ironie mauvaise, entoure d’une tendresse surprenante, parfois incertaine, les imbéciles au front d’airain qu’elle décortique comme des crustacés, moins imbéciles d’être saisis dans ce regard instantané, très proche du sentimentalisme parfois écœurant que j’aime beaucoup chez Gary (Gros Câlin) :

« Vous savez, mademoiselle, dit Reithofer, il existe quelque chose, même quand on n’est pas amoureux, et cela s’appelle la solidarité humaine. »

Chez Horváth comme chez d’autres (Miller à Paris ou en Grèce), la solidarité se vit de proche en proche, jamais dans le lointain éthéré des applaudissements à heure fixe ou des apitoiements numérisés. La confiance comme la solidarité est moins une intention qu’une rencontre imprévue ; moins un décret qu’une décision – un éclair instantané.

L’écriture de Horváth est capable de ces éclairs il me semble :

« La matador découvrit alors son épée d’un geste élégant, et les vingt mille spectateurs retinrent leur souffle. Et dans ce silence plein de tension, on entendit soudain quelqu’un pleurer – c’était le taureau, triste et misérable ! »