J’AI DEUX AMIES. La première est professeure des écoles, la seconde est gérante d’une petite entreprise. La première a travaillé un temps avec la seconde avant de revenir à son premier métier, celui qu’elle exerce aujourd’hui. Les deux sont amies.

La première a une pratique très personnelle de son métier auprès d’enfants qui apprennent à lire. Elle fait confiance à leur désir d’apprendre. Elle est sourde aux qualificatifs qui enferment les enfants dans un destin scolaire tracé d’avance. Quelques semaines souvent suffisent pour que les petits sachent lire. La qualité de l’attention qu’elle porte à leurs efforts et à leur envie d’être aimés comme ils sont est la seule chose qui compte : celle que les enfants sentent et constatent dans les faits. La méthode, c’est la relation – la qualité de ce qui est vécu. Le reste importe peu : pédagogie, etc.

À une époque titulaire remplaçante, elle passait d’une école à une autre. Quand elle revenait dans la même école, les enfants hurlaient de joie. Ils validaient immédiatement cet amour qui libère au lieu de les rendre dociles. Il est question d’amour dans cette histoire sans pédagogie. L’amour est le b.a. ba. Pas besoin de méthode syllabique pour apprendre à lire, ou de méthode globale.

Quel que soit le métier, l’enjeu est d’être capable, pendant un court moment, d’héberger l’autre en soi, de se rendre disponible aux besoins des personnes, dans leurs activités et leurs apprentissages.

Je ne sais pas si les enfants sont plus faciles que des adultes façonnés par des années de disqualification sociale. Je crois que ce qui compte, c’est le mouvement de toute une personne vers une autre, avec les moyens du bord, ce qui est présent en soi et ce qui est présent en l’autre. La relation personnelle construit alors une relation de travail en même temps qu’une relation sociale. Certaines personnes (et c’est mon cas) ont besoin de formation et d’une pratique patiente ; d’autres incarnent cette qualité d’accueil sans effort et naturellement. C’est le cas de mon amie.

Contrairement au préjugé commun, ni l’amour ni la vie sociale n’ont besoin d’être uniment roses pour être vivables. Il y a des hauts, il y a des bas, des moments où l’hébergement est moins confortable. Mais le lien (d’amour) reste intact. Rien ne le rompra.

Cette amie professeure a pris l’habitude de préparer des documents de qualité pour les enfants. Elle recherche des textes qui parlent à leur intelligence, elle choisit des images qui échappent à la niaiserie ambiante et, pour que cet effort ne soit pas terni par les quotas insuffisants de l’éducation nationale (copies noir et blanc, nombre réduit), elle fait appel à son amie, gérante de la petite entreprise dans laquelle elle avait été un temps salariée. L’amie entrepreneure suit ainsi d’une classe à l’autre, d’une année l’autre, les progrès des enfants qu’accompagne son amie professeure. Pas de motion protestataire ni de signataires, pas de discours ni de gros mots, pas de collectif ni de banderole, pas de récriminations désespérées.

Les enfants, la situation et les réponses de deux personnes.

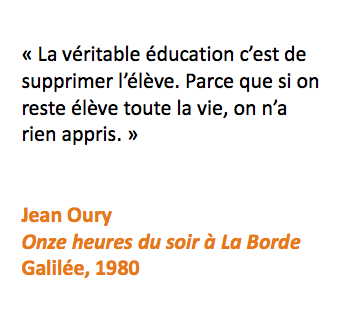

Cette histoire me parle. Je ne sais pas qu’elle serait sa réception dans une réunion d’enseignants. Il faudrait tenter l’expérience. Elle me dit en tout cas que l’éducation ne saurait être nationale sans être d’abord humainement locale, que l’obsession des méthodes limite l’enjeu des réformes à faire, que la culture générale efface la singularité des personnes, que l’attention qui nous porte vers les autres exige notre présence avant notre savoir, que le travail ne se laisse pas réduire à des parcours (de lecture, de civisme, de soins ou de carrière), ni même à des mots d’ordre de solidarité et de bienveillance et, qu’en fin de compte, nous avons toutes les raisons d’avoir peur et toutes les raisons d’inventer.

« Les constructions pacifiques et ingénieuses, qui nourrissent les coopérations dans la vie quotidienne, sont bien plus redoutables pour l’ordre établi que les déclarations enflammées »

Anne Flottes, Travail et Utopie, Éditions Dunes, 2017, p.42

Une autre amie, libraire sans librairie ni fortune ni retraite prévisible, m’a dit un jour, alors que je prétendais lui expliquer le désengagement des salariés par la pauvreté du salaire :

« Ce n’est pas parce qu’on est mal payé que l’on doit mal faire son travail. »